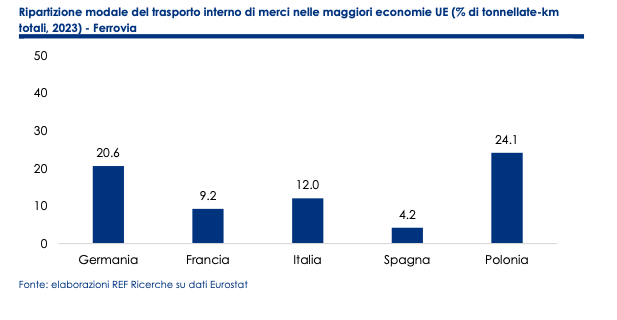

Le merci in Europa viaggiano ancora sostanzialmente sulla strada. La tanto acclamata interoperabilità rischia di rimanere sulla carta e nei buoni propositi dei dossier comunitari, incagliata in gap infrastrutturali, in cavilli regolatori e in ritardi tecnologici, ma soprattutto asfissiata dalla carenza di risorse e di investimenti. Negli ultimi 20 anni il cargo ferroviario nei Paesi Ue è arretrato passando da una media del 19% al 7% delle tonnellate di merci movimentate. A tutto beneficio della modalità stradale che invece è cresciuta anche sulle tratte più lunghe arrivando a una media Ue del 74%, che tocca e supera il 90% in paesi come la Spagna, la Francia e l’Italia. Tra le economie più importanti, solo Germania e Polonia hanno una quota di trasporto ferroviario rilevante, intorno al 20%, dovuta anche alla specializzazione industriale legata alle produzioni pesanti e non deperibili. È questa, in sintesi, la fotografia che emerge dal rapporto “Intermodalità e tendenze del trasporto merci in Europa” redatto da Laura Campanini, economista del Research Department Intesa Sanpaolo in collaborazione con REF Ricerche che Uomini e Trasporti ha potuto leggere. Lo studio parte dai target europei in fatto di intermodalità, con gli obiettivi fissati nel 2020 di aumentare entro il 2023 il trasporto ferroviario del 50% ed entro il 2050 di portarlo a un incremento del 100%, e analizza come sono andate le cose negli ultimi 20 anni.

L’intermodalità arranca

Premesso che i due terzi delle merci che arrivano in Europa viaggia in mare, una volta sulla terra ferma, la maggior parte dei carichi continua a preferire il camion. Nella maggior parte dei Paesi Ue, ma soprattutto nelle economie trainanti. Lo studio infatti ha analizzato da vicino Francia, Spagna, Italia, Germania e Polonia per capire trend e andamento dell’intermodalità. Ebbene, quasi tutti questi paesi (Germania esclusa) supera la media Ue del 74% con la percentuale di merci movimentate sulla strada. Sul podio, la Spagna dove la modalità stradale arriva al 95,8%, seguita dalla Francia con l’88,9%, dall’Italia che si posiziona al terzo posto con l’88%. Anche la Polonia supera la media Ue con il 75,8%, mentre la Germania si attesta sotto la soglia con un 72,8%.

L’intermodalità quindi si intravede solo in Germania e Polonia che vantano quote ferroviarie superiori al 20%, molto al di sopra delle medie comunitarie. Una condizione che potrebbe essere messa in discussione dagli interventi di manutenzione annunciati dal Governo federale. Un grande piano di lavori che partirà nel 2026 con la chiusura di molte tratte, che come già hanno fatto notare i grandi operatori intermodali con una lettera alle istituzioni tedesche, potrebbe mettere a rischio il sistema intermodale.

Ma al di là di qualche buona eccezione, l’intermodalità in Europa rimane claudicante. A dirlo sono anche i numeri delle unità di trasporto intermodali, ovvero container, casse mobili e rimorchi in grado di salire sul treno e sui mezzi pesanti per coprire l’ultimo o il primo miglio. La quota di merci trasportata in questi contenitori rimane bassa e negli ultimi 15 anni la quantità è passata dal 42,5% del 2007 al 51,8% nel 2023.

Sul treno solo merci non deperibili

Dal punto di vista merceologico, la distinzione tra le due modalità – strada, rotaia – si fa netta. Secondo il rapporto, sul treno salgono merci la cui produzione è concentrata territorialmente, non deperibili e a basso valore unitario. In altre parole, si tratta principalmente di prodotti legati all’attività mineraria, raffinazioni petrolifere, metallurgiche, mezzi di trasporto, e in alcuni casi le materie prime seconde, ovvero i rifiuti destinati al riciclo. Non certo le produzioni agricole e alimentari, che per il fattore tempo e per la deperibilità, tendono a preferire il trasporto su gomma. Ma anche arredamento e abbigliamento non prendono il treno, a causa della variabilità e stagionalità dei flussi.

I tanti gap europei

Ma quali sono le ragioni per cui il trasporto intermodale ferroviario non è ancora competitivo in Europa? Il rapporto individua diversi gap importanti. In primis, le infrastrutture che scontano ancora contesti disomogenei, colli di bottiglia legati ai nodi logistici come porti, terminali, interporti e grandi divari territoriali con livelli di sviluppo diversi. Inoltre, il fronte regolatorio ancora carente con regole nazionali disomogenee e sovrapposizione di competenze. Non ultimo l’aspetto tecnologico: in particolare, sul banco degli imputati, “la scarsa diffusione di piattaforme digitali comuni per la gestione dei flussi informativi che limita la trasparenza e l’efficienza delle catene logistiche intermodali. E la mancanza di standard comuni per i dati”.

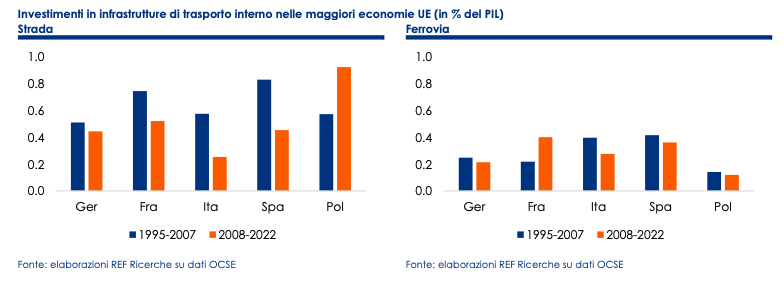

Ma soprattutto in questi anni l’Europa non ha investito risorse sufficienti nell’intermodalità. “Le risorse destinate al sistema dei trasporti sono state piuttosto limitate – si legge nel rapporto – soprattutto nel periodo successivo alla grande crisi finanziaria del 2008; inoltre, all’interno di queste, il trasporto stradale ha continuato ad assorbire una quota importante degli interventi, una tendenza che pare destinata a protrarsi anche alla luce delle esigenze di manutenzione del parco stradale europeo. Solo recentemente si è osservata un’accelerazione, soprattutto in Paesi come Spagna e Italia, anche a seguito delle risorse messe a disposizione dal Next Generation EU per finanziare i PNRR nazionali”. L’asfissia delle risorse è stata particolarmente pesante per i paesi che hanno fatto i conti con debiti pubblici importanti come Italia e Spagna che quindi hanno dovuto stringere molto i cordoni della borsa. Con buona pace dell’intermodalità.