Perché il Bloody Mary si chiama così? Tom Collins, ne «I dieci cocktail che sconvolsero il mondo», fornisce tre risposte, riferite ad altrettante Mary entrate in contatto con altrettanti probabili inventori di questo cocktail. Quindi, ciò che accomuna tutte queste donne è di essere ricordate in funzione di qualcun altro. Mary Welsh, per esempio, viene menzionata in quanto quarta moglie di Ernest Hemingway. La Mary di cui vogliamo parlarvi, invece, è assolutamente protagonista.

Anderson è il suo cognome, mentre la sua storia è costruita in salita: inizia male, con qualche carico di marginalizzazione, ma poi arriva il ribaltamento radicale, quello che cambia le prospettive. Per portare a termine il parallelismo, possiamo dire che se il Bloody Mary è un cocktail che si beve per cancellare la bevuta precedente (grazie al pomodoro e alla vodka), Mary Anderson non offusca, ma rivela. Di più rende la visione perfettamente nitida.

Alle origini di una trovata geniale

New York, inverno del 1902. Un tram arranca nella neve. L’autista guida con i finestrini aperti per pulire il parabrezza con la mano. Tra i passeggeri c’è una donna che osserva e pensa. Lei non la sa, ma sarà esattamente questo momento a renderla famosa. Mary Anderson quel giorno innevato aveva 36 anni. Era nata nella contea di Greene, in Alabama nel 1866, un anno dopo la Guerra di Secessione e quindi in piena «Reconstruction Era», quando le povere regioni del Sud tentano di imboccare la via d’industrializzazione.

Nel 1889 si trasferisce a Birmingham, città in rapido sviluppo minerario e siderurgico che genera una forte domanda di alloggi e di conseguenza l’opportunità di beneficiare di rendite da affitto. Mary, insieme alla madre e alla sorella Fannie investe l’eredità di una zia per costruire i Fairmont Apartments. In questo modo acquisirono la condizione di «landladies», ruolo decisamente intraprendente ma socialmente accettabile, giacché consente alle donne di controllare direttamente le proprie finanze. All’epoca le donne sposate non avevano diritti legali autonomi. Tutto ciò che possedevano o acquisivano, compresi salari, eredità o investimenti, apparteneva di fatto al marito.

Nel 1887, però, viene approvato anche in Alabama il Married Women’s Property Act che finalmente consente anche alle donne di firmare contratti e di possedere proprietà. E Mary, sebbene nubile, è lì pronta in prima fila. Fatto sta che con quello che riesce a ricavare dagli investimenti immobiliari, Mary investe nella terra e diventa in particolare viticoltrice. E anche qui è tra le prime donne a conquistare questa posizione, per la semplice ragione che, potendo disporre di capitali, riesce a pagare la forza-lavoro che lavora al suo servizio.

Come si accese la scintilla

Il viaggio a New York ricordato avviene qualche anno dopo. Mary vi si reca per piacere, ma ormai nella sua testa si è innescata una prospettiva tutta mirata verso l’attenzione e il pragmatismo, due presupposti che accompagnano verso l’intuizione. La scena che le si para davanti è questa: mentre il tram avanzava nella neve, ma spesso doveva fermarsi per consentire a un controllore di scendere per pulire sporco e ghiaccio che si erano accumulati sul parabrezza. In più, l’autista era obbligato a tenere i finestrini aperti perché anche lui si sporgeva per pulire il vetro con la mano. Una soluzione che a Mary apparve subito inadeguata, anche perché otteneva risultati mediocri e faceva perdere un sacco di tempo.

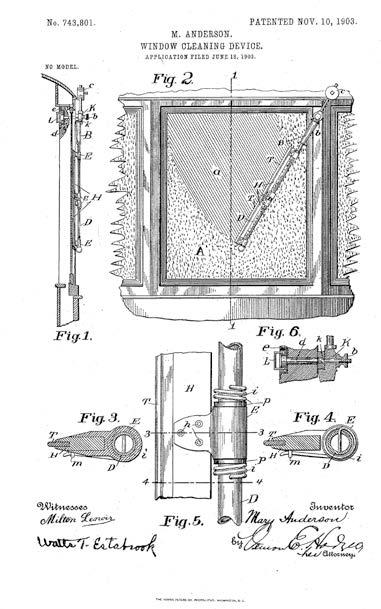

Così, prende un appunto mentale che quando torna a casa, in Alabama, riporta su carta. In pratica, disegna un braccio dotato di un’asta di gomma che si aziona dall’interno del veicolo. Poi, sulla base di questo schema, chiede a un’officina locale di realizzarne un modello. Detto, fatto: alcuni mesi dopo, il 10 novembre 1903, ottiene il brevetto per un window-cleaning device, vale a dire un sistema per tenere puliti i finestrini, che ha validità per 17 anni. Risposta: «Priva di valore commerciale».

La soluzione è semplice, robusta, rimovibile a stagione finita. E soprattutto funziona. Mary prova a mettere a rendita anche questa invenzione, ma il mercato non è pronto. Nel 1905 un intermediario commerciale della Dinning & Eckenstein le scrive che non vede «valore commerciale sufficiente» per occuparsi della vendita: forse lo scetticismo di un’industria automobilistica ancora agli albori, forse il timore di possibili distrazioni per la guida o, più probabilmente, lo scetticismo suscitato da un’invenzione meccanica proposta da una donna. Le barriere di genere, cioè, bloccano tutto.

Il risultato è beffardo: il brevetto scade, ma nel frattempo i tergicristalli manuali si diffondono e negli anni Venti diventano dotazione standard. Si accredita alla Cadillac (1922) la prima installazione di serie, ma in quel decennio anche fornitori come Trico impongono l’accessorio come imprescindibile e da quell’invenzione guadagnano tutti. Tutti tranne Mary che ormai non ha alcun diritto di sfruttamento. Continuerà la sua attività imprenditoriale nel campo dell’immobiliare a Birmingham dove è sepolta dal 1953 lasciando un’eredità che non è tanto il tergicristalli, ma un simbolo del gender gap nell’innovazione. Un esempio – non il primo e neppure l’ultimo – di idee femminili sottovalutate, diventate poi standard globali senza riconoscimento.

L’ultima frontiera: come funziona il sensore a pioggia

Se i tergicristalli di Mary Anderson si azionavano manualmente dall’interno del veicolo e quelli di Charlotte Bridgwood prendevano alimentazione dal motore, quelli più moderni si a ttivano tramite sensori pioggia, vale a dire tramite un sistema che rileva l’acqua e attiva le spazzole.

Come è possibile? A consentirne il funzionamento è la riflessione interna della luce infrarossa: il vetro bagnato ne assorbe una maggiore quantità e il sensore, quando rileva questo cambiamento, aziona i tergicristalli.